Manaus (AM) – As populações tradicionais e indígenas da bacia amazônica vivem sob constante pressão de uma variedade de megaprojetos em seus territórios, que vão da mineração à construção de usinas hidrelétricas, exploração de petróleo, agronegócio e iniciativas de crédito de carbono. Diante da falta de ação estatal, as lideranças encontram em suas próprias lutas os caminhos para enfrentar essas ameaças.

“Era uma vida tranquila, não havia destruição do meio ambiente, mas de 2011 para cá, começamos a sofrer todo tipo de invasão. Belo Monte veio só para destruir nossa região e os impactos ficaram. Nós somos moradores de uma ilha, então, o impacto é muito maior do que para os demais que têm território em terra. Nossa sobrevivência é através do rio, da pesca e de tudo que vem dele”, disse a liderança indígena Taywade Juruna em entrevista à Amazônia Real.

Na época em que a família de Taywade Juruna passou a ocupar a comunidade Pacajaí, em 1969, o tempo era de fartura em Volta Grande do Xingu, na região de Altamira, no Pará. Até que a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte reduziu drasticamente o nível do rio Xingu e destruiu ecossistemas e a biodiversidade, devastando a soberania alimentar dos povos tradicionais que tinham o rio como base para sua sobrevivência.

Devido a água ser controlada pelo homem, Taywade explica que a piracema, período em que os peixes sobem o rio para desovar em seu período fertíl, praticamente acabou no rio Xingu. As plantações também sucumbiram com as secas extremas, como foi em 2023. “Esses grandes empreendimentos só vieram mesmo para nos sufocar cada vez mais, reduzindo nossa alimentação e nossa sobrevivência”, lamentou a liderança.

Silvaleide Kirixi Munduruku, do Conselho Fiscal da Associação Indígena Dace, da Terra Indígena Munduruku, reforçou as denúncias dos impactos causados pelo complexo de usinas hidrelétricas construídas ao longo do rio Teles Pires, na região do Alto Tapajós, também no Pará. A privatização do curso d’água resultou na morte de vegetação, deslocamento forçado de ao menos 200 famílias dos seus locais de origem e a mortandade de toneladas de peixes na água poluída.

“Essas hidrelétricas foram construídas sem a nossa consulta. Meu coração está partido, porque esses dias a gente soube que tem uma rachadura em uma usina. Nossos parentes estão presenciando isso diariamente, o rio está enchendo rápido demais. E nossos parentes não estão conseguindo dormir. Isso é uma ameaça muito grande. A gente não quer mais hidrelétricas na nossa região, no nosso rio. Porque isso não dá nada de benefício”, disse.

Em 2013, Karobixexe, a Cachoeira das Sete Quedas, foi destruída para que a Usina Hidrelétrica Teles Pires fosse implantada. A corredeira, espaço sagrado para os povos Munduruku, Apiaká e Kayabi que vivem na divisa entre Mato Grosso e Pará, era considerada um portal para onde os espíritos seguiam após a morte. Na cosmologia desses povos, também era a morada de entidades sobrenaturais, entre elas a “Mãe dos Peixes”, guardiã da reprodução das espécies do rio. “Destruíram o nosso local sagrado, destruíram o cemitério onde nossos antepassados foram enterrados. E hoje em dia a gente sofre as consequências. Não é fácil”, disse a liderança Munduruku.

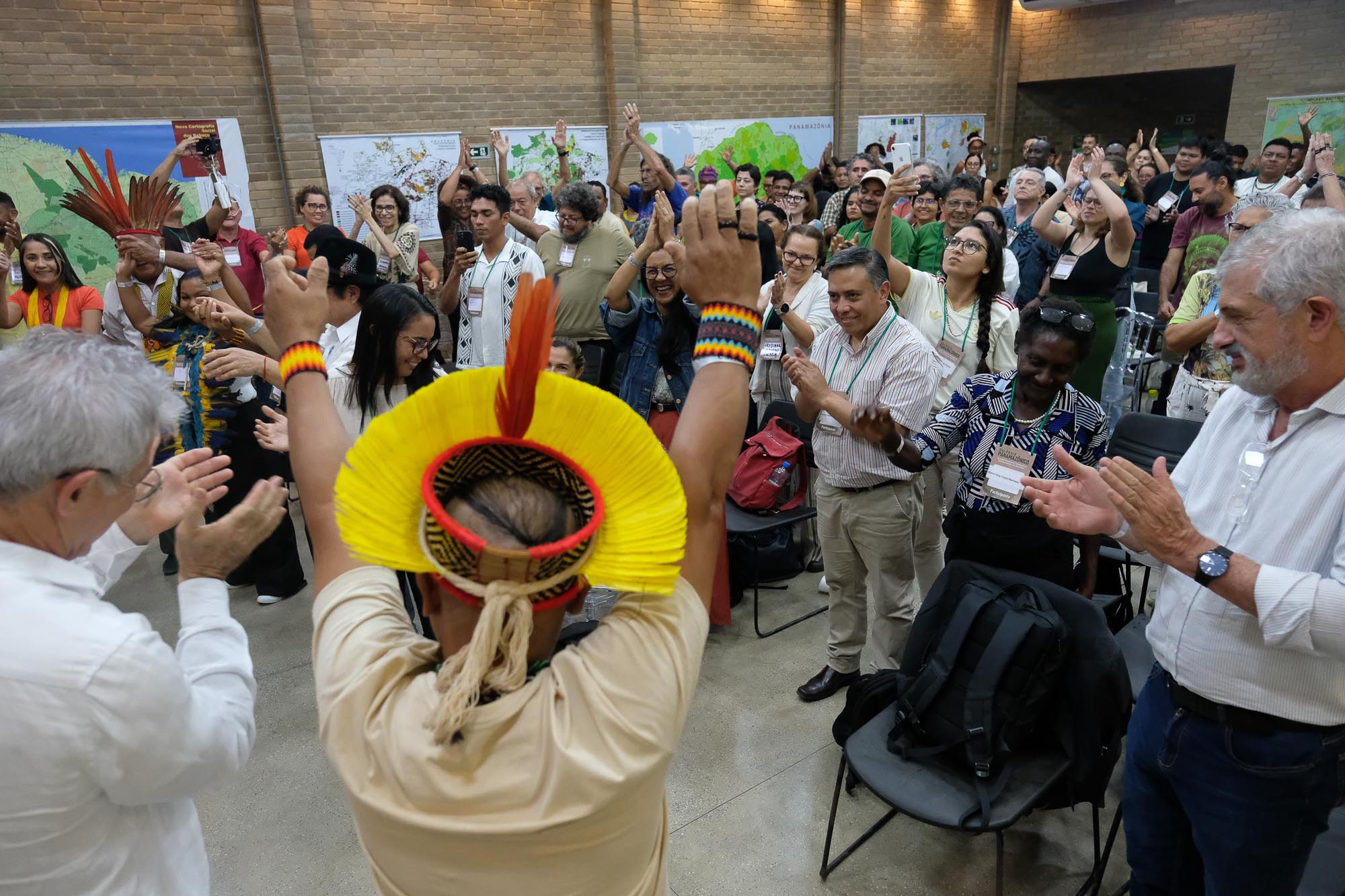

Estes foram alguns dos principais desafios debatidos na semana passada em Manaus, durante o Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças aos Territórios. O evento, promovido pelo Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA), em parceria com o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas (PPGICH/UEA) e o Programa de Pós-Graduação em Cartografia Social e Política da Amazônia da Universidade Estadual do Maranhão (PPGCSPA/Uema), ocorreu entre 21 e 24 de agosto em espaços como a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Museu da Amazônia (Musa) e o Palacete Provincial.

Ao longo de quatro dias, o colóquio se consolidou como um espaço de escuta e articulação transfronteiriça entre lideranças indígenas, extrativistas e quilombolas, defensores ambientais, sindicatos rurais, movimentos sociais urbanos, pesquisadores e especialistas do Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Bolívia, a chamada Pan-Amazônia.

O colóquio foi dividido entre discussões em mesas e em oito Grupos de Trabalho realizados nos dias 22 e 23. Um dos GTs, sobre mídia independente e iniciativas sobre comunicação indígena e de populações tradicionais, foi mediado pela jornalista Elaíze Farias, cofundadora da Amazônia Real. O GT teve participação de comunicadores dos povos Tikuna, Matís, Kanamari e Mura, entre outras lideranças.

“As iniciativas da mídia indígena, da mídia feita por comunicadores indígenas, é mais do que necessária, é imprescindível. A mídia considerada tradicional não consegue chegar, não consegue compreender. A gente observa o dano causado pela invisibilidade é de muito tempo, e que permanece. Quantas histórias que desconhecemos? É relevante destacar que jovens comunicadores indígenas vivem um momento em que estão impulsionando mudanças na comunicação, na linguagem e na forma de transmitir suas histórias”, diz Elaíze Farias.

O conceito de Panamazônia foi incorporado pelas lutas de movimentos sociais e ambientalistas como uma forma de unificar e evidenciar as semelhanças entre os conflitos e problemas vividos pelos povos amazônidas em toda a região, ultrapassando as fronteiras geográficas. Os países da Pan-Amazônia estão submetidos a fortes pressões de setores empresariais e a múltiplos interesses econômicos ligados às riquezas naturais do território, como minérios e madeira. Nas mesas-redondas, grupos de trabalho e oficinas de mapas, os representantes da região compartilharam suas lutas, preocupações e estratégias de enfrentamento diante dos ataques aos territórios.

“O propósito com esse evento é tentar começar a montar o embrião de uma rede entre movimentos sociais e universidades públicas da PanAmazônia, capaz de mobilizar essas forças em conjunturas adversas como essa que nós estamos começando a viver. A ausência dos Estados Unidos numa reunião como a COP30 traz uma série de problemas. O não cumprimento do Acordo de Paris traz uma série de problemas. Então, nós temos que estar mobilizados para garantir os direitos dos povos tradicionais”, afirmou o antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, coordenador do PNCSA e professor da UEA e UFAM.

Segundo a professora Jurandir Novaes, da Universidade Federal do Pará (UFPA), o encontro mostrou como os povos da Amazônia vivem em um estado de conflito permanente diante da sobreposição de megaprojetos em seus territórios.

“Essas comunidades enfrentam não apenas a expropriação material de suas terras, mas também a destruição simbólica de espaços sagrados e de referência para sua ancestralidade. Nosso papel enquanto pesquisadores do Projeto Nova Cartografia Social, é estar ao lado delas na construção de instrumentos que lhes deem protagonismo e voz”, afirmou.

Mineração em debate

Ainda marcados por Belo Monte, o povo Juruna de Volta Grande do Xingu está em alerta com a presença de outro monstro chamado Belo Sun Mining Corp, uma mineradora canadense do grupo Forbes & Manhattan, banco de investimentos voltado a projetos internacionais de mineração. O empreendimento planeja a construção da maior mina de ouro a céu aberto do Brasil na região e, mesmo antes de entrar em operação, já viola os direitos das populações tradicionais.

De acordo com relatório “Mina de Sangue”, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), a mineradora estaria omitindo informações sobre os prováveis impactos que a mineração irá causar na região, a exemplo da contaminação dos recursos hídricos com mercúrio, cianeto, arsênio e antimônio. O relatório indica ainda que a mineradora estaria atuando para “silenciar as discussões acerca do empreendimento, inviabilizando a realização de fóruns e audiências públicas, inclusive mediante intimidação”.

“Hoje temos uma ameaça real, que se chama Belo Sun. É uma empresa que está chegando no território, que não é do nosso país, e que não escuta todo mundo. Existe uma grande mentira deles [Belo Sun], dizendo que escutam todos. O que observamos é que só ouvem os parentes indígenas que moram em terras demarcadas. Mas nós, que somos indígenas e moramos em ilhas, fora das terras indígenas, eles não escutam. Tanto que fomos a uma reunião e eles disseram que não sabiam da nossa existência. Como é que não sabem da nossa existência em Pacajaí, se estamos ali desde 1969? É uma grande preocupação para nós”, ressaltou Taywade Juruna.

A situação no território da liderança Juruna é semelhante à vivenciada pelo povo Mura em Autazes, no Amazonas. Nos territórios de Lago do Soares e Urucurituba, entre os rios Madeira e Amazonas, esse povo indígena vive sob a sombra de uma ameaça que cresce como uma montanha de sal. A batalha travada pelo povo Mura há mais de uma década é para impedir que outra mineradora canadense, a Potássio do Brasil, instale a maior exploração de potássio da América Latina em seu território, ainda não demarcado.

“O dilema é que, desde 2009, a empresa Potássio do Brasil fala que o seu projeto de mineração não é dentro de território indígena. Com a ajuda do próprio Estado brasileiro, infelizmente, eles acabam conseguindo entrar mais facilmente e violando o direito dos povos indígenas, principalmente do povo Mura dessa região”, disse a liderança Filipe Gabriel Mura, tuxaua da aldeia Lago do Soares, a principal impactada pelo projeto de mineração Potássio Autazes. A Potássio do Brasil também pertence a grupo canadense Forbes & Manhattan.

Filipe Gabriel denunciou os riscos do empreendimento, que prevê a extração de potássio por pelo menos 30 anos. A exploração, segundo ele, deixará expostos a céu aberto imensos depósitos de rejeitos e pilhas de sal equivalentes a prédios de oito andares no meio da floresta. A contaminação dos rios Madeira e Amazonas, a destruição da pesca e da caça, e a pressão sobre famílias que vivem na região estão entre os principais impactos destacados pela liderança.

“A empresa diz que a mina não está em território indígena porque a área não foi demarcada, mas sabemos que o Lago do Soares é terra Mura desde sempre”, afirmou.

Os Mura de Lago do Soares ainda aguardam a delimitação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Depois de mais de 20 anos de pedido na Funai, o órgão indigenista instituiu apenas em agosto de 2023 o Grupo de Trabalho para delimitação do território, mas o processo pouco avançou.

Já o projeto Potássio Autazes, apoiado pelo governo do Amazonas, está a todo vapor nos últimos anos. Um passo decisivo foi a conquista de licenças ambientais emitidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) em 2024, incluindo a licença de instalação. O governador Wilson Lima, que vem se colocando como defensor do projeto, voltou a declarar neste ano seu apoio à mineração de potássio.

A promessa de desenvolvimento dividiu comunidades, mas também fortaleceu a resistência. A reorganização política das aldeias que são contra o empreendimento veio com a criação da Organização da Resistência Indígena Mura de Autazes (OIRMA). Outra associação de luta é a Organização das Mulheres Indígenas Mura (OMIM), coordenada pela liderança Milena Mura.

“Hoje nós estamos sendo vistos como pessoas que atrapalham o desenvolvimento. Nos sentimos ameaçados, acuados. Eu sou uma liderança mulher indígena, me criei no movimento e estou sendo ameaçada porque eu ecoou o grito daquelas mulheres que estão lá na base, com medo de que o nosso território possa sumir. Até chegar às nossas demarcações de terra, não vai ter mais floresta, não vai ter mais lugar para nossas futuras gerações, para nossos filhos, não vai ter o que demarcar. Sobrará apenas a lama e a pilha de sal”, declarou Milena.

Resistência quilombola

Davi Pereira Júnior é quilombola da comunidade de Itamatatiua, em Alcântara, no Maranhão, e pesquisador do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia desde 2005. O antropólogo acompanha de perto as lutas travadas pelo seu povo. Ele lembra que a região foi marcada por um dos episódios mais emblemáticos de violações de direitos contra comunidades tradicionais no Brasil.

Nos anos 1980, em plena ditadura militar, a construção do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), base da Força Aérea Brasileira (FAB), expulsou 312 famílias quilombolas de 32 comunidades, reassentadas em sete agrovilas. As remoções, feitas sem consulta e sem garantia de condições adequadas, deixaram consequências que persistem até hoje. Perda de territórios, restrição ao acesso ao mar e às áreas de roça, desestruturação comunitária e insegurança alimentar estão entre os problemas enfrentados.

Após mais de quatro décadas de resistência e denúncias, em março de 2025 a Corte Interamericana de Direitos Humanos finalmente condenou o Estado brasileiro por permitir que a FAB violasse os direitos dessas comunidades, em uma vitória histórica para Alcântara. Para Davi, o encontro teve um peso estratégico em um momento de acirramento de disputas sobre a Amazônia. Ele ressalta que não se trata apenas da floresta brasileira, mas de toda a Pan-Amazônia, um território compartilhado por nove países que enfrentam desafios semelhantes.

“Vivemos hoje duas perspectivas. De um lado, a academia hegemônica, que em grande parte reproduz a visão neoliberal e aposta no agronegócio como caminho de desenvolvimento. De outro, uma perspectiva ainda minoritária, mas muito necessária, que respeita formas de desenvolvimento vindas dos próprios territórios. Esse colóquio é uma oportunidade para aproximar agentes sociais e acadêmicos comprometidos com outra possibilidade de futuro para a Amazônia”, observa.

Na visão do pesquisador, o debate acontece em um contexto de fortes retrocessos políticos. Ele cita como exemplo o chamado “PL da devastação”, uma proposta que, segundo ele, reduz a Amazônia a uma mercadoria inesgotável. Para Davi, esse tipo de lógica não respeita a vida e a história de povos e comunidades tradicionais que têm mantido a floresta em pé por séculos.

A reflexão proposta no colóquio, afirma o antropólogo, ganha ainda mais relevância porque busca fortalecer o diálogo entre amazônidas, acadêmicos e aliados na defesa dos territórios. Ele também chama atenção para a invisibilidade dos quilombolas nos debates sobre a região.

“Quando se fala em Amazônia, quase nunca se associa diretamente à presença de comunidades quilombolas ou mesmo da população negra. Há uma dificuldade em pensar a Amazônia como negra, em reconhecer os corpos negros e quilombolas como protetores da floresta e do clima, como agentes fundamentais não só para a proteção da biodiversidade, mas também para a preservação e a conservação. Esse papel, no entanto, não está sendo considerado nos debates sobre a Amazônia”, ressaltou.

Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real).

Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real). Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real).

Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real).

Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real).

Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real). Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real).

Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real). Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real).

Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real). Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real).

Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real). Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real).

Colóquio Panamazônico de Povos e Comunidades Tradicionais em Tempos de Ameaças dos Territórios (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real).